第958号 2021年1月27日「2021年」

2021年が始まった。正月休みの間、年賀状の整理をした。毎年、出す枚数を減らしてきたが、印刷でも出さなくてはいけない先、いろいろとお世話になっている先には続けて出している。すると、年に2回、年賀状と暑中見舞いのやり取りだけの方々も多くなり、気づけば何十年もお会いしていない。それはそれでいいのだが、思い立って、同業者の方々や同級生あわせて10人ほどに電話をしてみた。若い人たちならメールでやり取りするのだろうが、私にはそれができない。それに、直接話をしたほうが、声の調子で相手の様子がわかる。10年以上会っていない人に突然電話をするのだから、当然、相手もビックリされたが、それぞれ、昔の話や、子ども、孫、両親、仕事のことなどで盛り上がった。

最近はコロナ禍で景気の悪い話ばかりだが、昔の話は、その当時はイヤな思いをしたことであったとしても、今は懐かしい思い出として話せる。年齢的には、定年を過ぎた人たちばかり。良いことも悪いこともあった。誰もが皆、それを乗り越えてきたからこそ、今はそれなりにのんびりと正月を過ごせているのだろう。

年初めからコロナのニュースで心配な日々が始まった。名古屋では、何とか予定通り成人式を開催することが出来たが、延期になった地域もある。そして次は卒業式。一生の記念日となるこれら行事を無事迎えられ、皆が安心して暮らせる年となりますよう願いたい。

第957号 2021年1月3日「新年のご挨拶」

第956号 2020年12月21日「鬼が笑う」

来年の話をすると鬼が笑うと言うが、今年は一年中、世界中の鬼が大笑いした年だった。新型コロナウイルス感染症対策が、どの国も後手に回り、感染者も死亡者も大量に出た。日本でも、今までに経験したことのない年末年始になりそうだ。観客のいない紅白歌合戦…。ワクチンで死亡者でも出れば、もう成長戦略もない。

来年の話をすると鬼が笑うと言うが、今年は一年中、世界中の鬼が大笑いした年だった。新型コロナウイルス感染症対策が、どの国も後手に回り、感染者も死亡者も大量に出た。日本でも、今までに経験したことのない年末年始になりそうだ。観客のいない紅白歌合戦…。ワクチンで死亡者でも出れば、もう成長戦略もない。

歴史を振り返ってみれば、今までにも同じような出来事は何度もあったのだが、その教訓を忘れてしまっているのだ。人間の生活風習は三代続いていないと無くなるそうだが、歴史の中での体験も、三代も続けて無いと忘れてしまうものなのか?予防はしているものの、それでもこれまでに経験したことのない出来事として扱われ報道される。もちろん、いつまでも覚えていたら、辛くて生きていられないが、伊勢湾台風以来、大きな災害に遭っていない我が地域では、生きている間にこんな出来事に遭遇するとは思いもよらなかった。目に見えない鬼たちが、変化を求めているのかもしれない。

正月明けには、成人式が毎年開催される。来年は、開催されない地区や延期される地区もある。18才成人問題も、日本中でいろいろと詮議されているが、足並みは揃っていない。どちらにしろ、世の中の流れに寄り添って対応するしかない。

第955号 2020年11月27日「コロナ感染禍」

令和2年はコロナ禍で1年が終わりそうだ。世界中で感染が広がり、日本時間の昨日、6,000万人を超え、まだ止まりそうもない。人間は進化したといっても、11か月を過ぎても、まだ実用可能なワクチンができない。自然の驚異を『これでもかっ!』というほど見せつけられている。

令和2年はコロナ禍で1年が終わりそうだ。世界中で感染が広がり、日本時間の昨日、6,000万人を超え、まだ止まりそうもない。人間は進化したといっても、11か月を過ぎても、まだ実用可能なワクチンができない。自然の驚異を『これでもかっ!』というほど見せつけられている。

知り合いに感染症にかかった人がいないから、まだ呑気(のんき)なことを言っていられる。もしいたら、商いどころではない。売上が下がっても、自分の店だけではないから、焦りはするものの、気持ちと動きはバラバラ。やることがないからHPのチェックばかりしていたら、ただでさえ悪い目が、ますます悪くなり、夕方になると印刷物のチェックすらできなくなってしまった。病院で視力検査をしても、視力は前回と変わっていないと医師に言われた。でも見えないのだ。年のせいもあるとは思うが、年末のカレンダー配りが心配だ。

大きなチェーン店の四半期決算を見ても、業績の悪い店ばかり。この業界で、前期より数字が良い店はあるのか?ただでさえ悪く、リタイアしていくメーカー、問屋、小売店が多い。やめることができる店は、まだ余裕があるからだが、やめられない店もある。振袖中心に商いをしている我が店も、もう2年後の予約を受け付けているわけだから、そのお客様たちのためにも、良い内容で成人式を迎えたい。

商いは続けなくてはいけない。どんなに世の中が変化しても、その波に乗って対応していかなくてはならない。苦しくても止まってはいけない。生き残れる方策を考え、手を打って、前に進むしかない。あと1ヶ月で今年も終わる。コロナ感染は終わりそうもない。

第954号 2020年10月25日「情操」

『情操』という言葉の意味が解らず、調べてもらった。『情操教育』という言葉は聞いたことがある。意味は、心を豊かにする教育ということらしい。美しいもの、優れたものに接して感動する、情感豊かな心ということだ。簡単に言えば、『きれいだ』『かわいい』『美しい』『カッコいい』と思う心を養うこと、と考えればよさそうだ。

我々の仕事は、そういうものに囲まれた仕事だ。センスや好みは人それぞれ。我々には、その人のセンスや好みを見抜く力が必要となり、その力がある人が優れたベテラン販売員となる。主張の強い方に対しては、その方の言うとおりに合わせていけばよいが、そうではない人に対しては、取りあえず、従業員の判断で商品を提案することになる。色、柄、予算、サイズ等を聞きながら提案していく。最近は、あまりすることはないが、私が丁稚(でっち)奉公していた時代は、着物の柄の説明ができるように指導され、例えば縁起担(かつ)ぎとなるような柄であれば、その説明をしたものだ。すると、『和』に興味のある方は、どんどん着物にのめり込んでいき、着付教室に通ったり、茶華道に興味を持ったり、歌舞伎を見に行ったり、と着物を着るために習い事を始める方もあった。着物が、ただ着用するためだけの品であれば、洋服のように、特にTPOを考えて着ることはない。現在、着物を着ておられる人たちは、普通に洋服を着る時と同じような『常着』として着ている人は少ない。目的を持って着物を着用する人がほとんどだ。冠婚葬祭で着られる場合は、着付のほかにヘア・メイクも常とは違う『出で立ち』にされる。

時代の新化によって装う物が変化し、環境の変化で、人が自然に直接接することが出来なくなり、大きなドームのような空間で生きなければならなくなった時、衣装はまったく必要がなくなる時が来るかもしれない。素っ裸に近い生き物の世界に戻るかもしれない。もちろん、そんな空間は、何もかもがコントロールされ、衣だけでなく食も住もすべてが今とは違う世界。いつかそんな時が来るだろうか?

第953号 2020年8月3日「暑中お見舞い」

第952号 2020年7月13日「着物っていいネ」

年末から今年にかけ、HP『正直屋縁』のリニューアルを久しぶりにした。新型コロナウイルス関連で、店の営業時間を短縮したり休業日を増やしたりしたが、それでも時間が空き、毎日HPのチェックをしていた。読み返してみると、説明文や流行など、現状とは異なる古い情報が書いてあったりして、直す箇所の多さに驚いた。IT専門家ではないので、これでよいのかはわからないが、こうして日々HPを更新することにより、何とかアクセス数アップに繋げたいと願う。

流行について、昨年夏ごろから特に考えるようになった。HPの検索順位の高い企業は、全国区の店が多い。資金力でもって色々な広告を出すからアクセス数が上がる。結果、検索トップページはチェーン店ばかりだ。だが、それらの店のHPをチェックしてみると、東京でも大阪でも福岡でも、まったく同じ内容。これが本当の流行か?と疑問を持つ。食べ物でも言葉でも、その地方独特のモノがある。だから、当然、着物もそれぞれ流行があった。例えば、関東では『粋(いき)』であり、関西では『雅(みやび)』であった。それが、その地区その地区の個性であったはずなのに、知らないうちに、HPでも流行が均一化されてしまった。だから、産地で作られる個性あふれる作品が売れなくなってしまったのか?原因は、価格の問題など色々挙げられるが、着物文化を残そうとするなら、個性のある作品をたくさん作り、着てもらうことだ。洋風化の時代とともに着用者も少なくなり、そういう作品を注文する人がいなくなってしまったのが根本的な問題ではある。

『着物って本当にいいネエ』と言われる日が訪れるか?と考えていたら、今日でもそう思える日があることに気が付いた。成人式・卒業式・結婚式・お正月…日本人の儀式や風習の中に、まだ着物は生き続けている。願うなら、その着姿で街の中を少しでも長い距離歩いてもらえたら有難い。たくさんの人に見られることが大事なポイントだ。

第951号 2020年6月8日「友の会(呉友会)」

呉友会とは、財務省東海財務局の管理する「資金決済に関する法律(資金決済法)」のもとに運営している積立金方式の友の会のことです。以前は「前払式証票の規制等に関する法律」といい、昭和50年に同業数十社が集まり、通産省の許可を得て始めた「東海呉服友の会」が前身です。当時、その会の理事をしていた前社長は、許可を取るため奔走しました。現在は、「正直屋呉友会」として、正直屋単独で運営しています。

「東海呉服友の会」を始めた頃は、南区の大磯通に支店がありました。その後、熱田区に日比野店を出店し、港区や中川区のお客様が増えました。1924年創業の鶴舞本店は、主に昭和区・中区・瑞穂区・千種区を担当し、従業員ごとに地区を割り当てて、集金を行いながら着物のお手入れなどのアフターケアのサービスもしました。昭和51年には猪子石店を出店、名東区・守山区・長久手市にも会員を増やしました。昭和59年には東郷町に和合店を出店、日進市・みよし市・豊明市・豊田市・緑区にも会員が出来ました。これで、愛知県の東部から名古屋市ほぼ全区に会員が出来たのです。しかし、時代の流れとともに、番頭たちは定年退職、従業員も減り、今では店も2店舗となりました。

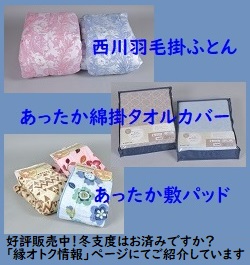

以前のように、なかなか集金に伺うことはできませんが、郵便局や銀行引落も可能ですし、会員の方には定期的に案内状も送っています。着物購入時には、積立金に10%加算した額のお買い物ができます。また、着物の他、寝具・宝石・礼服・着物のクリーニング等のお支払いにもご利用いただけます。着物を着用する機会の多い方には、とてもメリットのある積立だと思います。

これからも続けていきたいと思っておりますので、ぜひご利用ください。

・・・

(以下は2022年6月24日に追記)

商品券は、正直屋の取扱商品のほか、着付、ヘア、メイク、前撮り代金、悉皆代金のお支払いに利用できます。なお、現金での払い戻しはできません。

郵便局・銀行引落で積立をされているお客様の商品券は、鶴舞本店にてお預かりしております。

令和2年(2020)より、5年以上積立金のご利用がないお客様には、残金お知らせハガキの送付を停止しております。ご来店の上、お問い合わせくださいませ。(個人情報保護法の関係から、原則、お電話での残高照会はお受けしておりません。)

第950号 2020年5月19日「新型コロナウェーブ No.3」

着物業界でも、新型コロナウイルスによる被害が出始めた。全国にチェーン店を持つ古着専門店や、東海地区でレンタル店や結婚式場を経営していたお店。両店ともたくさんの従業員を抱えて、一時はどんどん店を大きくされていたが、新型コロナウイルスは、そんな店をも食い潰した。

我が振袖21グループの加盟店では、中堅のお店は4月中旬からゴールデンウィーク明けまで休業にしたそうだ。我が店でも、ゴールデンウィーク期間中は営業したものの、営業時間を短縮したり、平日の休みを増やしたりして対応した。

店を開けていても、来るのは『ガーゼ』や『さらし』を求めるお客様ばかり。マスクが市場にないから、皆さんご自分で作るのだろう。創業97年の店だからこそ、そのようなお客様があるのだと感謝する。この品々も、名古屋中の問屋をあたってみたが無かった。たまたま以前取引のあったメーカーに問い合わせて、やっと手に入れたのだ。値段は、1か月前と比べるとやはり高くなっていた。

品薄だったトイレットペーパーも落ち着きを取り戻して、もう店頭に並ぶようになった。世界中が大パニック。いつまで続くのか?まったく先が見えない。

皆様には、くれぐれもお体をいたわり、新型コロナウイルスに感染しないようお気をつけください。

第949号 2020年4月20日「新型コロナウェーブ No.2」

例年、3月の下旬ともなると、花見が最高潮の時季だ。しかし、今年は、何もかもが自粛自粛で、人の集まる場所に行くことができなかった。春の花は生き生きとしていて、桜の下で一杯やるのも男どもの楽しみのひとつなのだが、今年はそれも出来なかった。

大相撲やバスケ等のスポーツも、無観客で行っていた。感染者が増え、東京オリンピックも1年延期になった。外国人観光客が、どれだけ日本に経済効果をもたらしていたのかを、テレビでは盛んに報道していたが、確かにその通りで、消費が落ち込むと、特に余裕のない我々のような中小企業は生活が成り立たなくなってしまう。

オリンピックも、世界の現状を考えればやれるはずがない。だが、決断できなかったのは、やめれば景気がより悪くなることが解っていたからだろう。聖火リレーも延期となり、すでに日本に来ていた聖火は、1年間厳重に保管されるのだそうだ。

あとからなんて、誰でも何とでも言える。『その時』どうしたらいいか?決断することは難しい。歴史に残る大事件になってしまった。