第809号 2014年5月2日「足袋 No.2」

私の足は、巾が狭く、親指と人差し指の間が深く、おまけに足首が細い。だから、一般に売られている既製品を履くと、決まって親指の部分から破れる。それで、毎日着物を着るようになった頃から、別誂えで足袋を注文するようになった。

私の足は、巾が狭く、親指と人差し指の間が深く、おまけに足首が細い。だから、一般に売られている既製品を履くと、決まって親指の部分から破れる。それで、毎日着物を着るようになった頃から、別誂えで足袋を注文するようになった。

いろいろなメーカーで作ってみて、現在の足袋屋さんに落ち着いた。あれから20数年が過ぎた。何足注文し、何足履きつぶしてきただろうか?

穴が開いても、そのまま履いていたら、みっともないからと言って、母さんが裏地に帯芯を付けてくれた。裏生地に穴が開くだけで、他はどこも傷まない。さすが、別注品は、縫製も良い。

私の穴は、親指の裏だけだから、初めは、その部分だけの修繕でよかった。しかし、そのうち、裏全体を張り替えることになった。すると、新品同様になってしまった。帯芯を張るわけだから、滑りやすい。でも、柔らかくて気持ちがいい。

お年寄りのお客様に、そんな話をしたら、『私たちの年代は、皆、自分で足袋を作ったものよ。』と言われた。着物と同様、足袋も、何度もリフォームして、使用していたのだと教えていただいた。

第808号 2014年4月30日「『正直屋縁』のスマホ版 No.3」

『着物は着ないから・・・』という言葉は、業界人にとっては禁句だ。だが、心の中では、皆が同じ気持ちを抱いているのが現実。悲しいことだ。

それでも、時々、本当の着物好きのお客様に遭遇することがある。そういう方からは、どんどん新しい商品の提案をしてほしいと言われる。普段から着物を着用されている方の言葉は、たいへん励みになる。

私が商いを覚え始めた頃は、そんなお客様がたくさんいた。現在もいるのだろうが、当店は、商いの手法を変え、振袖中心の店に変えてしまった。ベテランの番頭がいなくなったことも理由のひとつだ。

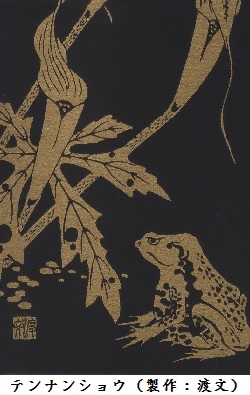

『正直屋縁』をスマホ対応にしたことを機に、これからは、着物好きの方々に、何かひとつでも提案できればと考えている。第一弾として、正直オリジナルの色無地着物を作った。糸からチェックして織ってもらった商品だ。少しでも安価になるようにと、一柄だけにしたが、別染めなので、色だけは、好きな色にすることができる。良質の生地で、何度でも染め直しができる。少しでも、たくさんの人に着用していただければと思う。

第807号 2014年4月25日「『正直屋縁』のスマホ版 No.2」

『正直屋縁』は、正直屋が初めに作ったホームページだ。だから、力の入れようが違った。何もわからず、右往左往もした。初めてブログを書いたのは、2003年1月だった。その前から、他の外注先と組んで2年ほどやっていたから、それもあわせると13~14年経ったことになる。

初めは、商品の実際の色と画面で見る色とが違うと、お客様や従業員から、よく指摘された。また、ホームページへの訪問者数の低迷の理由がわからず、原因究明に半年かかったこともあった。何かあるたび、克服してきた。

スマホ対応にすると、気軽に見ていただけるようになり、訪問者数も増えるようだ。頻繁に見られるということは、新鮮さが要求される。思いついたことは、すぐに取り入れて更新するようにしている。

着物の生地で、ブレザーや作務衣を作ったり、ふとんの打ち直しをしたり、正直屋は多種類の繊維品を扱ってきた。タンスの販売もしている。あらゆるものを取り扱って、前向きに提案してきたつもりが、当店のホームページを見た着物屋さんからは、『レンタル屋 正直屋』と言われることもある。現状をチェックされてのことだから、仕方がないのか?

だが、今後の『正直屋縁』は違います。今年からは、モットーを、『本物の着物屋をめざす・・・』に変更し、着物専門店として扱ってもらえる店にしたいと考えています。過去に、親父や番頭たちがそうしてきたように、私もそれを目指して再チャレンジです。

第806号 2014年4月22日「『正直屋縁』のスマホ版」

念願だったスマートフォン対応の『正直屋縁』サイトが、やっと5月中旬に完成する。昨年のうちに作ろうかとずいぶん悩んだのだが、出来なかった。11月から3月までは、振袖や卒業式袴の商いが忙しく、そこまで手が回らないのだ。

新しいものを加えたり、古いものを更新したりして、何度も何度も見直して修正していくうちに、初めに考えていたものとは、ずいぶん違った作品に仕上がることが多い。良いアイデアや意見を聞くと、すぐ取り入れたがる。そして、最終的に、オリジナル性のない作品に仕上がる。気まぐれなのか?自分の性格だから仕方がない。欲張りなのだ。今回も、きっとそうなるだろうと思っている。

今や、若い人の大半が、スマホを利用している。それに対応したサイトを、今ごろ見直しているようでは、本当は遅いのだ。当店は、もうひとつのサイト『振袖正直屋』を、2年前からスマホ対応にしている。パソコンと比べると、見られている頻度が全然違う。今後、タブレットを含めて、ますます多くなるだろう。

私自身、今でも携帯すら満足に使いこなせていないから、想像の世界の作品が出来上がるわけです。何かご意見がありましたら教えてください。

第805号 2014年4月18日「昔の話-私のこと・リターン」

神戸での奉公から帰って、店では、チラシを配り、新規廻りをした。その他には、名古屋専門店協会に加入し、店を代表して会合等に参加した。この会については、今までいろいろ書いてきた。

神戸での奉公から帰って、店では、チラシを配り、新規廻りをした。その他には、名古屋専門店協会に加入し、店を代表して会合等に参加した。この会については、今までいろいろ書いてきた。

きもの業界では、Iという問屋さんの勉強会に参加した。若い後継者の教育に、大変熱心な問屋さんだった。

当時としては、まだ珍しかったインターネットの教育に、早くから取り組んでいた。何の予備知識もない私には、ほとんど理解できなかった。ところが、勉強会で、M先生から、『わかりましたね。』と確認されると、『ハイ。』と答えてしまう。そして、その後に、問屋の担当者から、詳しくまた指導してもらうというような状態だった。

それにしても、データ管理のすごさには驚いた。データの取り方が、ここまでやるのかというくらい詳細だった。これからはどんな時代になりそうなのか、という発見があった。そして、どうだろう。5年、10年と、その先生とのお付き合いの中で、教わったことが、その通りに実現していったのだ。誰かの受け売りではないことに、また驚いた。情報社会は、日々進化する。私には、わからないことばかりだ。

その後、店でもホームページを開設した。データを前に突き付けられても、それが理解できない自分の力不足を時々感じながらも、ブログの更新は11年続けてきた。M先生とI問屋の担当者さんのお陰だ。

現在は、委託している専門会社に教えていただきながら、歩みは遅いながらも、上を目指して努力しているところだ。

第804号 2014年4月11日「番頭 No.4」

猪子石店を出店し、番頭夫婦は、新しい店作りで忙しかった。『自分の店が黒字化するまでは遊ばない』と、休日前にしていたマージャンも我慢して頑張った。その甲斐あって、一年後には、黒字化させた。

私たちのほうは、不良在庫は溜まったが、次第に、正直屋の客層がわかってきた。私が奉公していた店は、高級呉服を扱う店で、並べている商品が、正直屋とはまったく違っていた。番頭は、口に出しては言わなかったが、私の思うとおりにやらせてみて、いろいろな経験をさせたかったのだろう。荒療治ではあったが、あの時の仕入れの失敗がなかったら、店の違いを体感することなど出来なかったと思う。その後は、正直屋でも、高額な品が少しずつ売れるようになった。

きものの知識や情報は、いろいろなセミナーに参加することで学んだ。普段は、仕入れ問屋の人たちから教わった。初めは、番頭に付いて仕入れをし、マージャンもしていた。しかし、同じところで情報取りをしても意味がない。正直屋の番頭たちは、飲んでもせいぜいビール1本程度で、それ以上飲む人はいなかった。私は、酒の席の接待係をしたりして、情報通の仕入方との交流を深めていった。

第803号 2014年4月8日「番頭 No.3」

奉公から戻って、店の仕事をするようになり、仕入れのために、問屋さんへ行くようになった。

3年間奉公してきた私に対し、一番番頭が、『商品のこともわかっているだろうから、たくさん仕入れなさい。』と言ってきた。そう言われても、まだ自分の客はいないわけで、誰に売るという当てもない。商品知識といっても、神戸・大阪にいた頃に、よく売れていた品を多少知っているだけで、商品の単価も知らない。とりあえず、自分の好みの柄を仕入れた。そして、同行するたび仕入れた。単価は番頭が決めてくれるので、自分のすることは、柄選びだけだった。

自分の選んだ商品を、店に並べた。広告を見て来店してきたお客様に勧めてみるのだが、私が仕入れた品は売れない。番頭の仕入れた品は、すぐに売れていく。『なぜなんだ?』 わからなかった。

番頭に付いて、お客様廻りもした。『おぼっちゃん』だから、頭を下げているだけで、会話もできない。挨拶だけでは商品は売れない。『運転手』をしばらくやった。このままでは、人形と同じだ。自分の客を獲得することも、仕入れの単価も勉強できないことがわかってきた。

番頭から、『俺は、商品単価を勉強するために、休日は、必ずデパート巡りをした。』という話を聞き、自分もしてみた。正直屋に戻って、5年くらい経っていた。店のチラシと名簿を持って、新規廻りをした。嫁ももらった。

本店の店長をしていた番頭夫婦は、私が戻った2年後には、新しい店の店長となり、私たちと同様、新規廻りをした。本店の客はほとんど置いて、新しい店の客作りをした。私たち夫婦は、引き継いだお客様を廻りながら、新規廻りもした。番頭曰く、『顧客廻りをすれば、番頭たちが作ってきた売上の7割は確保できる。あとは新規を作ればよい。楽なもんだ。』 しかし、一年生の私と番頭とでは、天と地ほどの開きがあった。

第802号 2014年4月4日「きものお手入れキャンペーン No.2」

『きものお手入れキャンペーン』が、この4月から始まりました。今年で3年目となるこの企画、これまでと違うのは、8%の消費税が加算されるということです。普通でも厳しい中、中小企業にとっては、いっそう厳しい環境になるでしょう。

手間賃も上がります。特に、シミ抜きは、手入れに出すよりも、新しいものを購入したほうが安い場合もあります。でも、そんな品に限って、記念の品だったり、思い出のある品だったりするのです。

私は、普段から折に触れ、『シミは病気と同じです。』と言っていますが、糖尿病や高血圧のように、自分の不摂生から症状がひどくなるシミもあるということです。

湿気の多いところで保管したり、汗をかいたのに陰干しもせず仕舞ったり、汚れたことを知っていながら、そのまま放置したりして、後日、あわてて持参される方があります。早く処置しておけば、きれいに直ったのになぁ・・・と、そんな時は、自分の持病のことと重ね合わせたりします。自分の仕事に置き換えると、とてもよく理解できるのですが、『後悔先に立たず』ですね。

着物を長く愛用するためにも、この機会に一度箪笥の中を覗いてみたらいかがでしょう?ご両親が愛情込めて作ってくれた着物たちを見れば、懐かしい思い出が蘇ってくるかもしれませんよ。そして、ぜひ手を通してやってください。着物が生き生きとしてきますから・・・。

第801号 2014年4月1日「昔の話-私のこと 番外編No.3」

私は、昭和45年から、正直屋を手伝うようになった。

私は、昭和45年から、正直屋を手伝うようになった。

手伝い始めて間もない頃、Mという京都の問屋さんの誘いで、京都で開かれたセミナーに初めて参加した。経済研究所の話を聞いた。データ管理のすごさにビックリした。自店だけでは思いつかないような手法や他店の企画を聞くと、我店の力不足を感じた。といっても、当時の自分は、まだ商いもしていない若造で、きもの業界のことは何も知らなかった。

その頃は、名古屋でも活発に呉服組合の会合が行われていた。親父が、その代表を任されていたので、全国のきもの業界のいろいろな情報を入手できた。それがあって、前述のセミナー参加もあったわけだ。

当時のきもの業界は、景気が良かった。県や市にも協力していただき、いろいろなイベントを行った。その後、名古屋でも、各問屋さんが各々のきもの屋を集めたセミナーや、オリジナル商品の開発も行うようになった。よい時代が続いた。

東海呉服振興会では、組合員が100軒近くに増えた。その時流に、組合員もうまく乗った。お客様も、着物をよく着用されていた。着物を着て観劇に行ったり、招待旅行に参加していただいたりして、我々も楽しんだ。

平成10年頃から、きもの業界は、毎年のように縮小し始めた。しかし、そんな中でも、成長している着物屋さんもある。どうやったらいいのか?続けることは難しい。

現代は、インターネットの時代だ。お客様に喜んでいただけそうな情報を集めて発信し、店をアピールしようか、というようなことも考えている。いかに早く行動するかがカギになるのだろう。

第800号 2014年3月28日「卒業式 No.4」

卒業式の支度というのは、早い人では、一年も前から準備される。ところが、のんびりした人や忙しすぎる人は極端だ。卒業式前日に、何を着るのか決められる人もあった。

今年は、こんな出来事があった。朝、出勤すると、店の前に一台の車が止まっていた。驚いたことに、それは、今日が卒業式だというお客様だった。そういえば、前日の夜、電話で開店時間の確認してきた方があった。(ちなみに、店は午前9時20分には開いています。)

そのお客様は、以前に一度、来店されていた。その時は、他の店も見に行かれるということで、商品は選んだものの、契約せずに帰って行かれた。その後、電話も何もなかった。

通常、このような場合、数日間はお取り置きしておくが、何の連絡もなければ、商品を片づけてしまう。こうなると、あとからもう一度出そうと思っても、どの商品だったのかわからなくなってしまうことも多い。しかし、今回はラッキーなことに、お取り置きの状態のままにしてあった。

当日だから、もちろんヘアはできない。着付は、運よく着付のできる従業員が出勤していたので、やってあげることができた。前夜の電話の折に言ってくだされば、全部のお支度ができたのにと、私も気づいてあげられなかったことを悔やんだ。聞けば、アルバイトに忙しかったそうだ。

卒業式の時間には、間に合いそうだった。一生に一度の卒業式、楽しい思い出を残すことができたかな?